Aquel día, desde que se despertó, sintío una señal, tuvo como un presentimiento. No es que hubiera dormido excesivamente mal, no, es que sentía una premonición, aunque no podía –como últimamente era costumbre- concretarla en nada.

Desde que se removió temprano en la cama notó como un silencio aplastante envolvía la habitación. Él, hombre precavido al cabo de tantos años de matrimonio, procuró no rascarse la buena barriga que estaba criando amorosamente ni la punta del pié que, como todas las madrugadas le picaba, cosa que atribuía ya a los nervios.

Su soberana esposa -soberana, porque era la reina de la casa, la que manda- se levantó contra su costumbre silenciosamente. Su porte bamboleante atravesó las penumbras en que el dormitorio matrimonial aún estaba sumido y entró en el baño. El esposo recuperó por unos minutos el espacio de cama al que tenía derecho pero que nunca reivindicaba por puro miedo, por lo que dormía prácticamente al borde del precipicio, cosa que ya le había acarreado algunos disgustos, sustos nocturnos e incluso una luxación de muñeca al caerse en más de una noche fría de invierno...

Maruja trajinaba ya en la cocina cuando el cabeza de familia decidió levantarse y abandonar con pena el lecho matrimonial que, ahora, era plenamente suyo. “Vaya ser que me levante la voz y ya tenemos el día” –pensó-. Se miró en el espejo del cuarto de baño y, cuando estaba enjabonándose, se percató de que su calva parecía más grande, cosa que le sucedía todos los días.

Rechazando tan deprimentes pensamientos abrió el armarito y, cual alud alpino, todo un conjunto de botes, peines, colonias, cremas, etc, etc. cayeron sobre su despejada –de pelo, claro- cabeza. Temió oir la voz irritada de Maruja reprochándole que ya había tirado otra vez todas sus cosas. Pero ni un ruido se oyó.

El intuía que ella atiborraba a cosa hecha el pequeño armario de objetos para que, cada mañana, todos se cayeran. Antes sucedía de vez en cuando, pero en la última semana era cosa de todos los días; es más: en los tres últimos días sucedía mañana, tarde y noche, cosa que le deprimía sin poderlo remediar. Pero esa parcela matrimonial estaba perdida desde hacía años. El baño aquel no era suyo; todo recordaba a Maruja.

Sí, fue la primera derrota, el primer abandono hasta su actual trinchera de los 50 centímetros de cama; lo único que verdaderamente poseía.

Cuando entró en la cocina bebió rápidamente, de un solo trago, el café que ya tenía en la mesa. Sin mover un solo músculo aguantó estóicamente que el líquido llegara hasta el estómago y allí se removió. Y cuanto iba a comentar bajito que el café estaba helado su esposa le tiró encima una cazuela de agua hirviendo con un movimiento más que sospechoso...

Sin oir apenas excusa por su parte y escaldado como estaba, se cambió de ropa pues se hacía tarde para el trabajo. Abrió el armario y no encontró nada propio que ponerse pues ella utilizaba últimamente sus jerseys, por lo que tuvo que coger una llamativa camisa de flores: horribles amapolas, hortensias, etc. que le regaló la suegra a su hija y un jersey con tantos lavados que encogió unas ocho tallas.

Así, humillado y con prisa, salió de casa sin decir ni palabra nuestro héroe. Arrancó el utilitario pagado a plazos y se introdujo en la vorágine del tráfico urbano de la gran ciudad. Sabía que tres semáforos más y, girando a la izquierda, huiría de los atascos. Estaba en el segundo de ellos cuando el cochecito, suavemente, se paró en medio de la avenida de seis carriles.

No arrancaba: Maruja, Marujita, lo había dejado sin gasolina. Aguantó improperios de –seguramente- esposos tan irritados como él atrapados en el tráfico matutino y, tuvo que empujar exactamente 680 metros el vehículo hasta la gasolinera más próxima pues un guardia urbano, seguramente también casado, no permitió que allí lo dejara. Y tras llenar el depósito, descubrió que lo habían dejado sin dinero. Su cartera estaba limpia...por su querida esposa.

Llegó a pensar que Maruja se estaba comportando raramente en los últimos días. Sabía que el matrimonio no andaba bien pero...

Andando hasta la oficina cayó en la cuenta que los últimos incidentes se repetían en las últimas horas: el gas abierto cuando estaba adormilado en su butaca, la mercromina en el bocadillo de atún con tomate, los garbanzos en los zapatos, las setas en mal estado, el dejarle encerrado en el cuarto de baño e irse de casa tranquilamente de compras y hasta quemarle el periódico –"accidentalmente", dijo- cosa que le chamuscó la barba, único recuerdo de su rebelde juventud...

No, no, todo eso no podía ser fruto de la casualidad. Maruja no solamente no le quería; lo que intentaba es asesinarle, acabar con él, mandarlo a un asilo en el mejor de los casos.

Pero... ¿por qué? No era posible que todo se hubiera ido al carajo tan rápido, en tan pocos días. La última semana estaba resultando de auténtica locura.

Recordó artículos leídos sobre esposas que poco a poco habían ido envenenando a sus maridos o que, simulando accidentes domésticos, se habían desembarazado de sus cónyuges. Un frío y una gran lástima de sí mismo le invadió.

El, paciente y cada vez más gordo esposo, no se merecía eso. Cierto era que la suegra procuraba prudentemente mantenerla alejada de su hogar y que tenía algunos ahorros, pero aquello no era suficiente motivo como para quitarle de en medio. Hablando se entiende la gente y, Maruja tan habladora, llevaba días sin decirle ni palabra casi.

Las horas en la oficina pasaron rápidas entre tristes pensamientos y fúnebres presagios. Ni siquiera dio importancia a los comentarios jocosos de sus compañeros sobre la floreada camisa que llevaba aquel día.

Sólo empezó a ver la luz cuando, camino de vuelta a casa, recordó que Maruja, hoy, precisamente hoy, cumplía 40 años y él lo había olvidado. Entonces sonrió.

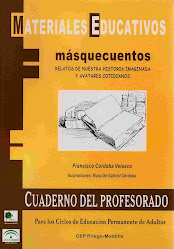

de Paco Córdoba

Desde que se removió temprano en la cama notó como un silencio aplastante envolvía la habitación. Él, hombre precavido al cabo de tantos años de matrimonio, procuró no rascarse la buena barriga que estaba criando amorosamente ni la punta del pié que, como todas las madrugadas le picaba, cosa que atribuía ya a los nervios.

Su soberana esposa -soberana, porque era la reina de la casa, la que manda- se levantó contra su costumbre silenciosamente. Su porte bamboleante atravesó las penumbras en que el dormitorio matrimonial aún estaba sumido y entró en el baño. El esposo recuperó por unos minutos el espacio de cama al que tenía derecho pero que nunca reivindicaba por puro miedo, por lo que dormía prácticamente al borde del precipicio, cosa que ya le había acarreado algunos disgustos, sustos nocturnos e incluso una luxación de muñeca al caerse en más de una noche fría de invierno...

Maruja trajinaba ya en la cocina cuando el cabeza de familia decidió levantarse y abandonar con pena el lecho matrimonial que, ahora, era plenamente suyo. “Vaya ser que me levante la voz y ya tenemos el día” –pensó-. Se miró en el espejo del cuarto de baño y, cuando estaba enjabonándose, se percató de que su calva parecía más grande, cosa que le sucedía todos los días.

Rechazando tan deprimentes pensamientos abrió el armarito y, cual alud alpino, todo un conjunto de botes, peines, colonias, cremas, etc, etc. cayeron sobre su despejada –de pelo, claro- cabeza. Temió oir la voz irritada de Maruja reprochándole que ya había tirado otra vez todas sus cosas. Pero ni un ruido se oyó.

El intuía que ella atiborraba a cosa hecha el pequeño armario de objetos para que, cada mañana, todos se cayeran. Antes sucedía de vez en cuando, pero en la última semana era cosa de todos los días; es más: en los tres últimos días sucedía mañana, tarde y noche, cosa que le deprimía sin poderlo remediar. Pero esa parcela matrimonial estaba perdida desde hacía años. El baño aquel no era suyo; todo recordaba a Maruja.

Sí, fue la primera derrota, el primer abandono hasta su actual trinchera de los 50 centímetros de cama; lo único que verdaderamente poseía.

Cuando entró en la cocina bebió rápidamente, de un solo trago, el café que ya tenía en la mesa. Sin mover un solo músculo aguantó estóicamente que el líquido llegara hasta el estómago y allí se removió. Y cuanto iba a comentar bajito que el café estaba helado su esposa le tiró encima una cazuela de agua hirviendo con un movimiento más que sospechoso...

Sin oir apenas excusa por su parte y escaldado como estaba, se cambió de ropa pues se hacía tarde para el trabajo. Abrió el armario y no encontró nada propio que ponerse pues ella utilizaba últimamente sus jerseys, por lo que tuvo que coger una llamativa camisa de flores: horribles amapolas, hortensias, etc. que le regaló la suegra a su hija y un jersey con tantos lavados que encogió unas ocho tallas.

Así, humillado y con prisa, salió de casa sin decir ni palabra nuestro héroe. Arrancó el utilitario pagado a plazos y se introdujo en la vorágine del tráfico urbano de la gran ciudad. Sabía que tres semáforos más y, girando a la izquierda, huiría de los atascos. Estaba en el segundo de ellos cuando el cochecito, suavemente, se paró en medio de la avenida de seis carriles.

No arrancaba: Maruja, Marujita, lo había dejado sin gasolina. Aguantó improperios de –seguramente- esposos tan irritados como él atrapados en el tráfico matutino y, tuvo que empujar exactamente 680 metros el vehículo hasta la gasolinera más próxima pues un guardia urbano, seguramente también casado, no permitió que allí lo dejara. Y tras llenar el depósito, descubrió que lo habían dejado sin dinero. Su cartera estaba limpia...por su querida esposa.

Llegó a pensar que Maruja se estaba comportando raramente en los últimos días. Sabía que el matrimonio no andaba bien pero...

Andando hasta la oficina cayó en la cuenta que los últimos incidentes se repetían en las últimas horas: el gas abierto cuando estaba adormilado en su butaca, la mercromina en el bocadillo de atún con tomate, los garbanzos en los zapatos, las setas en mal estado, el dejarle encerrado en el cuarto de baño e irse de casa tranquilamente de compras y hasta quemarle el periódico –"accidentalmente", dijo- cosa que le chamuscó la barba, único recuerdo de su rebelde juventud...

No, no, todo eso no podía ser fruto de la casualidad. Maruja no solamente no le quería; lo que intentaba es asesinarle, acabar con él, mandarlo a un asilo en el mejor de los casos.

Pero... ¿por qué? No era posible que todo se hubiera ido al carajo tan rápido, en tan pocos días. La última semana estaba resultando de auténtica locura.

Recordó artículos leídos sobre esposas que poco a poco habían ido envenenando a sus maridos o que, simulando accidentes domésticos, se habían desembarazado de sus cónyuges. Un frío y una gran lástima de sí mismo le invadió.

El, paciente y cada vez más gordo esposo, no se merecía eso. Cierto era que la suegra procuraba prudentemente mantenerla alejada de su hogar y que tenía algunos ahorros, pero aquello no era suficiente motivo como para quitarle de en medio. Hablando se entiende la gente y, Maruja tan habladora, llevaba días sin decirle ni palabra casi.

Las horas en la oficina pasaron rápidas entre tristes pensamientos y fúnebres presagios. Ni siquiera dio importancia a los comentarios jocosos de sus compañeros sobre la floreada camisa que llevaba aquel día.

Sólo empezó a ver la luz cuando, camino de vuelta a casa, recordó que Maruja, hoy, precisamente hoy, cumplía 40 años y él lo había olvidado. Entonces sonrió.

de Paco Córdoba